Finalmente estamos en condiciones de verlo. Hoy, que los textos ya no existen, estamos en buenas manos.

Y menos mal, ya que fueron ciento setenta y dos años equivocados. Décadas y décadas de precedentes de la Corte Suprema no dieron en el blanco. Toneladas de papel en elaboraciones doctrinales que, por fin nos damos cuenta, no sirven.

Cuánto trabajo nos hubiéramos ahorrado de haber entendido antes que, en el derecho, el presente no tiene nada que ver con el pasado. Y cuánto tiempo de estudio se ahorrarían todos los alumnos de las facultades de derecho si les dijeran la verdad sobre el tema: que en Argentina ya superamos la instancia del razonamiento jurídico tal y como se lo conocía; de pensar al derecho como un sistema con autoridad (fíjense, hasta suena horrible); de pensar que tiene algún sentido atenerse a decisiones tomadas con anterioridad, recopiladas bajo el nombre de “Constitución”. Ni hablar de lo que algunos denominan “interpretación constitucional”.

Los eventos de las últimas semanas nos dieron la oportunidad de entender a nuestro derecho público de avanzada en todo su esplendor: un poco de show, nada más. Me refiero a que, le pese a quien le pese, demostramos que ya no tiene ningún sentido perder tiempo con la vieja discusión entre Schmitt y Kelsen, esa de quién cuida la Constitución y etc., porque evolucionamos.

Como todo, el derecho constitucional tiene etapas. Y nosotros estábamos hace demasiado tiempo atascados en el sinsentido de tratar de leer un texto pasado.

Tuvo que pasar agua bajo el puente para que nos diéramos cuenta de que, siempre y cuando tengamos grandes guías en la aventura de distinguir lo legítimo de lo ilegítimo, todo lo demás es accesorio. Porque, en este nuevo paradigma, la interpretación de los textos ha sido reemplazada por la búsqueda de la legitimidad. Alguna persona aún encorsetada en metodologías de siglos anteriores podría señalar equivocadamente que hace bastante tiempo (desde 1983) que vivimos en democracia, y que hablar de casos de ilegitimidad constitucional bajo regímenes democráticos es una contradicción en sus términos[1]. Pero se pierde de lo importante. No comprende que los tiempos cambiaron.

Tuvo que llegar un decreto que implementara el artículo 99, inciso 19 de la Constitución para que finalmente entendiéramos que el razonamiento jurídico consiste en una discusión sobre la legitimidad. Es decir, que el razonamiento jurídico de jurídico no tiene por qué tener algo y de razonamiento alcanza con que tenga solamente un poco, suponiendo que por razonar entendemos algo parecido a dialogar. Ningún sentido tiene discutir las críticas de quienes, desde el desconocimiento, señalan que diálogo entre iguales quiere decir diálogo, pero solamente con los que piensan igual que nosotros. Desde el desconocimiento, digo, porque ¿quién podría no pensar igual que nosotros?

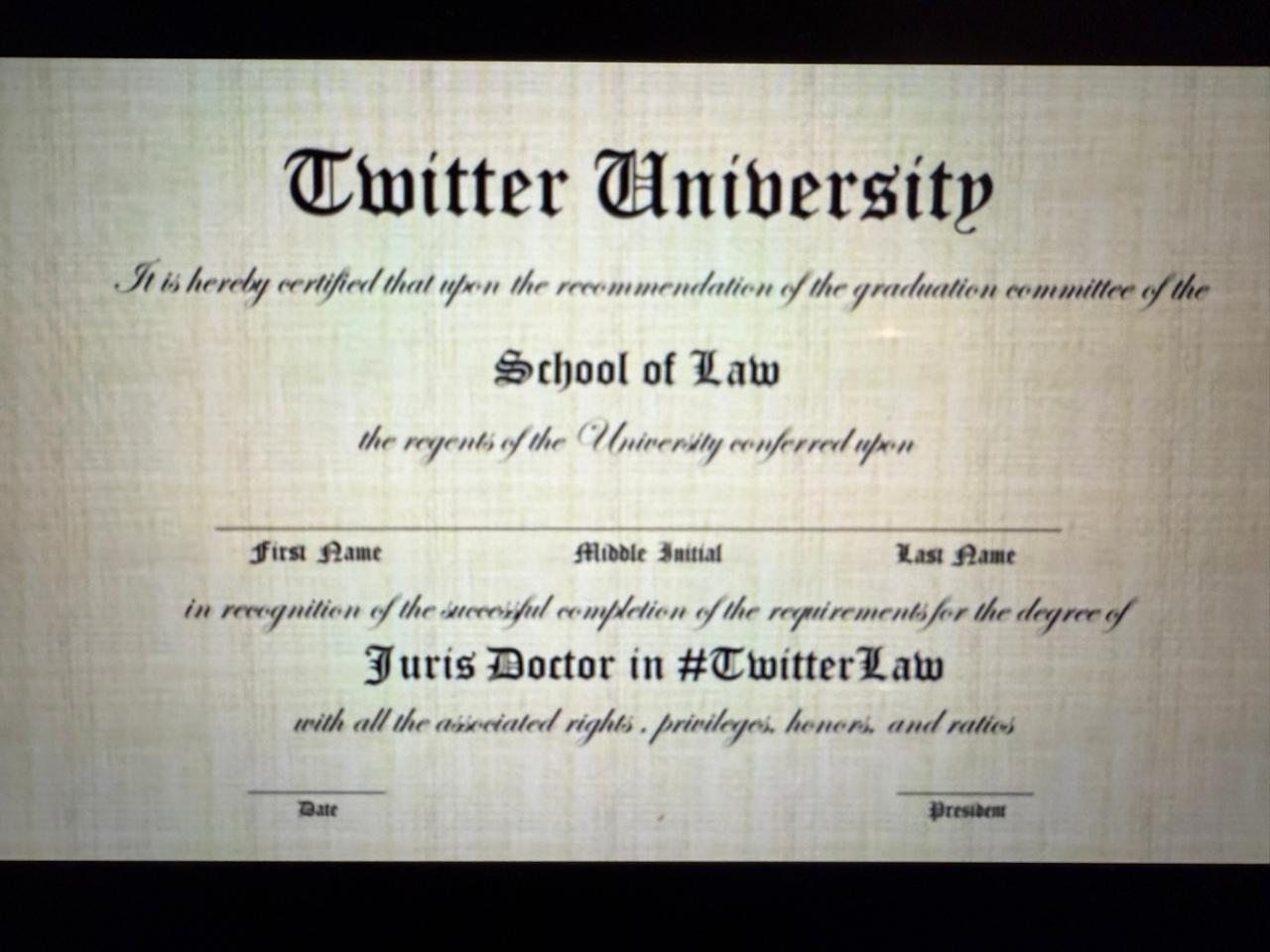

En su momento algún malintencionado acusó a Dworkin de no ver la diferencia entre la prosa magistral y un argumento sólido. No entendió el punto. Y, en el caso de nuestro excepcionalismo argentino, se quedó corto. Aquí no existe distinción entre el Derecho —¿eso es algo? — y la prosa magistral, así como tampoco existe diferencia entre la prosa magistral y una buena acotación en Twitter.

Está bien que así sea. Los que ya superamos esa instancia pseudo-iluminista de proyectar sobre el derecho nuestra necesidad de lograr un sistema con autoridad nos hemos quitado una gran mochila de encima. Ahora sentimos que volamos. El único problema que tuvimos fue que, al principio, corríamos el riesgo de ver al derecho en todos lados: en entrevistas, en Twitter, en los programas de F90 en ESPN cuando no había demasiados gritos entrecruzados, en donde fuera que hubiera diálogo. Más tarde entendimos que habíamos cometido un error de principiantes, y que estábamos buscando respuestas en el lugar equivocado.

Claro: cuando uno no está del todo fino en el arte de conversar el derecho, puede caer en la confusión de pensar que todas las voces valen. Además, esto genera una angustia todavía mayor: si todo parece derecho, ¿dónde encuentro una guía, un método, que me indique dónde hacer pie firme? Hoy, que los textos ya no existen, ¿a qué oráculo voy en busca de asesoramiento? Como toda superación de instancia, al principio todo parece difícil. Pero no hay por qué desesperar. Para algo están los que saben: para orientarnos en la búsqueda de la legitimidad democrática; para evitarnos al resto de la sociedad el incordio de tener que participar de un diálogo que naturalmente nos supera.

Como ya sabemos, hay variedad de dones entre personas, y por eso no tiene mayor sentido pretender que todos seamos tan exquisitos en el arte de identificar lo legítimo. Con el tiempo, entendimos que esta nueva dinámica de diálogo para definir la legitimidad intra y extra constitucional siempre es entre iguales, pero algunos intérpretes son más iguales que otros. Debimos haberlo imaginado.

Entender eso fue un alivio para todos los que abandonamos los estadíos anteriores. ¿Quién necesita un texto, o al mismísimo Oráculo de Delfos, cuando tiene a siete, ocho, nueve personas lo suficientemente capacitadas como para identificar las fuentes de toda legitimidad democrática?

Me hace acordar a que hubo un tiempo durante el cual la República de Siena estuvo gobernada por un cuerpo de nueve nobles, al que se le llamaba el gobierno de los nove. Estas nueve personas se encerraban durante algunos meses en el Palazzo del Comune a deliberar sobre los asuntos públicos, y desde allí tomaban las decisiones de gobierno.

Nuestra nueva dinámica para distinguir las —si se me permite la expresión— “normas” legítimas de las ilegítimas funciona parecido. Lo bueno es que hoy ya no necesitamos encerrar a nadie en un Palazzo, porque para algo tenemos los pequeños mundos de las redes sociales. Entonces: un grupo selecto de personas avezadas en el arte, unas notas en revistas, un par de acotaciones por X —perspicaces, siempre—, y se termina el problema. Que pase el siguiente.

¡Cuánto tiempo perdíamos antes! Sobran razones para estar esperanzados, y ojalá que esta suerte de “gobierno de los nove” nos guíe para siempre en el difícil camino de encontrar lo democráticamente válido. Cuando se terminó el gobierno de los nueve en Siena llegó el gobierno de los doce. Después fueron quince, después diez, después doce de nuevo, al final terminó todo medio mal y le entregaron la llave de la ciudad a los Visconti de Milán. Pero la analogía no tiene por qué seguirse en todo.

No se diga más. Los textos ya no existen; descendamos al terreno de la prosa de Twitter y quememos todas las naves y las constituciones atrás nuestro (¿quién las necesita?). La tranquilidad tiene que ser absoluta: estamos en buenas manos.

Ignacio Arizu

Universidad Austral

[1] Alguien –equivocado también– podría decir, en esa misma línea de razonamiento, que hasta los regímenes democráticos pueden violar la ley, comportarse de modo ilegal o incluso inconstitucional, pero que nuevamente esto no tiene nada que ver con la legitimidad. O que en todo caso algo puede perder legitimidad porque es ilegal o inconstitucional, por lo cual no tendría sentido creer, al menos bajo un régimen democrático, que algo puede ser constitucional o legal pero ilegítimo. De nuevo: no han sido capaces de captar el cambio de los tiempos.